El 4 de mayo de 1905, un buque de carga británico llamado Ilford llegó al puerto de Salina Cruz con 1,033 pasajeros coreanos destinados al trabajo agrícola en la península de Yucatán, México. La mayoría nunca había oído hablar de México. Pocos de los hombres, mujeres y niños sabían qué tipo de trabajo les esperaba. Pero todos habían sido reclutados bajo promesas de tierras, salarios y oportunidades.

La realidad que encontraron en las plantaciones de henequén de Yucatán estaba muy lejos de esas promesas. Lo que debía ser un contrato temporal en el extranjero se convirtió en un desplazamiento permanente y, con frecuencia, castigador, forjado por manipulaciones geopolíticas, dominación imperial y un sistema de trabajo forzado que operaba bajo condiciones de cautiverio y coerción.

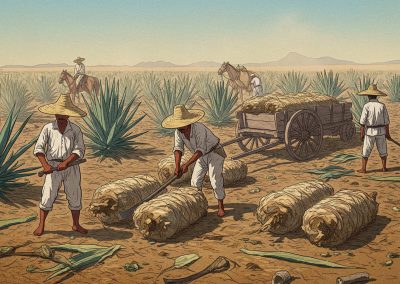

Conocidos entre ellos como Aenikkaengs (애니깽), una transliteración coreana de “henequén” —el cultivo que fueron contratados para cosechar— los migrantes pronto quedaron definidos por su labor. Ese nombre, nacido de la necesidad y del exilio, reflejaba hasta qué punto sus vidas habían sido moldeadas por los campos de trabajo forzado del Yucatán.

En este 120.º aniversario de su llegada, descendientes e historiadores buscan recuperar una historia que desafía las narrativas tradicionales de la diáspora coreana y expone los sistemas coloniales que dieron forma a la migración global.

EL VIAJE DE INCHEON A YUCATÁN

La migración masiva de coreanos fuera de Asia comenzó apenas en 1902, cuando se reclutaron trabajadores para laborar en plantaciones de azúcar en Hawái. Para 1905, los intereses imperiales japoneses buscaban restringir esa migración hacia Hawái, temiendo que perjudicara a los trabajadores japoneses y alimentara el sentimiento antijaponés en California.

Para desviar la emigración coreana de los territorios estadounidenses, las autoridades japonesas y empresas privadas de emigración promovieron un destino alternativo: México.

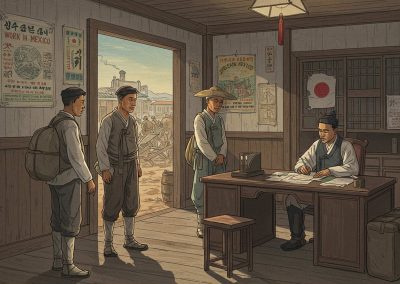

El reclutamiento para este proyecto fue encabezado por la Continental Migration Company (大陸殖民合資會社), una empresa japonesa fundada en 1903. Su presidente, Hinata Terutake, y un agente con base en Seúl, Oba Kannichi, comenzaron a coordinarse con un reclutador laboral británico, John (Juan) C. Meyers, en 1904 para enviar trabajadores coreanos a Yucatán.

La campaña de reclutamiento, publicada en periódicos como Daehan Ilbo y Hwangseong Shinmun, presentaba a México como un paraíso. Se prometía a los agricultores transporte gratuito, vivienda, tierras para cultivo, atención médica, educación para los hijos, pasaje de regreso al terminar el contrato y una bonificación de 100 pesos.

Estas promesas distorsionaban la realidad del trabajo. En realidad, los coreanos ingresaban a la economía del henequén (Agave fourcroydes), un sistema de plantaciones en monocultivo cuya fuerza laboral, compuesta en gran parte por mayas indígenas y yaquis deportados a la fuerza, sufría condiciones cercanas a la esclavitud.

La mortalidad entre los trabajadores superaba la tasa de nacimientos, y la deuda por enganche legalmente los ataba a los dueños de haciendas mediante adelantos que casi nunca podían pagar. Un observador de 1911 señaló que dos tercios de los trabajadores indígenas llevados a Yucatán morían en su primer año.

Una vez que la Continental Migration Company comenzó a reunir trabajadores, la legalidad de los pasaportes presentó otra complicación. En ese momento, toda migración legal al extranjero por parte de coreanos estaba bajo la autoridad exclusiva del empresario estadounidense David W. Deshler, quien había obtenido aprobación real en 1902.

Los pasajeros del Ilford no tenían pasaportes emitidos por el gobierno coreano. Meyers, al no poder conseguir documentos británicos, solicitó ayuda a la legación francesa en Seúl. El diplomático francés Victor Collin de Plancy finalmente autorizó los papeles de viaje para el grupo, lo que permitió su salida desde Incheon en abril de 1905.

UNA MIGRACIÓN COLONIAL SIN LAZOS DIPLOMÁTICOS

Lo que hizo única esta migración fue la ausencia de vínculos diplomáticos o coloniales directos entre Corea y México. El Imperio Coreano ya estaba bajo vigilancia japonesa, pero la anexión formal por parte de Japón no ocurriría hasta 1910.

Mientras tanto, México no tenía relaciones diplomáticas previas con Corea, ni antecedentes de recibir mano de obra coreana. El vínculo laboral transpacífico entre Incheon y Yucatán no fue resultado de un acuerdo bilateral, sino de estrategias imperiales entrelazadas.

Entre estas fuerzas estaban el intento de Japón por controlar la movilidad coreana, la escasez de mano de obra en México durante el régimen de Porfirio Díaz y la demanda global de cuerdas de henequén utilizadas en la navegación.

Los trabajadores coreanos se desplazaron entre dos sistemas coloniales. Uno se formalizó con la creciente anexión japonesa de Corea, y el otro se expresó en el sistema de haciendas estilo colonial que dominaba en México.

Los migrantes coreanos fueron sujetos de fuerzas colonizadoras imperiales y de asentamiento, aunque no se movían entre una colonia y un imperio. Su migración desafiaba la división habitual entre naciones colonizadoras y colonizadas, colocando sus experiencias fuera de los relatos convencionales de la migración.

PERDIDOS EN EL SISTEMA DE HACIENDAS

Los contratos laborales originales tenían una duración de entre cuatro y cinco años. Muchos trabajadores llegaron con la expectativa de regresar a casa con ahorros. Pero con la pérdida de soberanía diplomática de Corea tras el Tratado de Eulsa en noviembre de 1905, la posibilidad de retorno se desmoronó.

A los pocos meses del desembarco del Ilford, la anexión de Corea por parte de Japón avanzó con fuerza. Las instituciones coreanas en el extranjero perdieron protección consular, y los migrantes quedaron, en efecto, varados sin un Estado que los respaldara.

El inicio de la Revolución Mexicana en 1910 agravó aún más su situación. La producción de henequén disminuyó, la violencia se extendió, y el sistema de haciendas que los había atado comenzó a desmoronarse. Pero para entonces, muchos ya se habían adaptado a nuevas formas de subsistencia.

Para los primeros colonos coreanos y sus hijos, preservar la cultura no solo fue difícil, sino casi imposible. Dispersas por las plantaciones de henequén de la península de Yucatán, las familias vivían en aislamiento geográfico, a menudo en fincas separadas por decenas de kilómetros. No había escuelas, periódicos ni iglesias en coreano.

Aumentaron los matrimonios con poblaciones locales mayas y mestizas. La adaptación cultural ocurrió bajo presión, no como celebración. Muchos coreanos cambiaron sus nombres, adoptaron tradiciones católicas y se integraron a la sociedad mexicana como una forma de sobrevivencia.

El español y el maya eran los idiomas de la educación y el trabajo, mientras que el catolicismo dominaba la vida social. La conversión religiosa fue común, a veces voluntaria, otras veces impuesta, y con ella llegaron nuevos nombres, nuevas costumbres y un alejamiento gradual de las prácticas ancestrales. Las festividades coreanas dejaron de celebrarse. Los ritos ancestrales fueron olvidados.

Los hijos nacidos de estas uniones hablaban solo español o maya yucateco, y la identidad coreana se fue desvaneciendo en silencio con cada generación. A pesar de esta desconexión cultural, algunos hilos del legado coreano sobrevivieron en las familias a través de objetos heredados y relatos orales.

Algunos descendientes recuerdan a sus mayores conservando retratos descoloridos de ancestros coreanos o transmitiendo fragmentos de historias sobre un largo viaje por mar, promesas incumplidas y salarios que nunca llegaron. En ciertos hogares, los apellidos coreanos perduraron, transmitidos a los descendientes incluso cuando poco más del idioma o la cultura se conservaba.

UNA MEMORIA PERDIDA PERO UNA HERENCIA REDESCUBIERTA

No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que la comunidad coreano-mexicana comenzó a recibir atención externa. Diplomáticos, investigadores y periodistas surcoreanos empezaron a visitar Yucatán en la década de 1970 para localizar a los descendientes de los migrantes originales.

Su interés coincidió con un periodo de normalización diplomática entre Corea del Sur y diversas naciones latinoamericanas, y el redescubrimiento de los pasajeros del Ilford tuvo tanto valor histórico como simbólico.

Una celebración del centenario en 2005, con apoyo del gobierno surcoreano, incluyó la inauguración de un monumento en el centro de Mérida, con los nombres de los trabajadores originales grabados en piedra. Sin embargo, ese reconocimiento no significó una reintegración plena.

Muchos descendientes entrevistados durante los actos conmemorativos del centenario dijeron sentirse culturalmente coreanos solo de forma abstracta. En la práctica, eran completamente mexicanos. Sus vidas habían sido moldeadas por la herencia maya, las festividades católicas y las costumbres locales.

Lo que los conectaba con Corea no era el idioma ni los rituales, sino una ruptura histórica que comenzó con el engaño, se sostuvo mediante la supervivencia y culminó en una transformación cultural. Aun así, algunas generaciones más jóvenes han hecho esfuerzos por reconectarse con su herencia.

En años recientes, asociaciones locales como la Asociación Coreano-Mexicana han organizado clases de idioma, proyectos genealógicos y programas educativos para cerrar la brecha cultural. Corea del Sur ha ofrecido invitaciones a algunos descendientes para realizar viajes patrimoniales e intercambios culturales. Unos pocos incluso se han trasladado a Seúl o Incheon en busca de identidad, empleo o raíces históricas.

Pero esos viajes suelen ser agridulces. Los migrantes de 1905 salieron de Corea antes de su colonización, división o industrialización. Los descendientes regresaron a una nación que ya no se parecía a la que sus antepasados dejaron.

Su historia también cuestiona los relatos dominantes de Corea sobre la migración al extranjero. La mayoría de las narrativas modernas se centran en empresarios exitosos o embajadores culturales. Son coreanos que emigraron voluntariamente a Estados Unidos, Canadá o Australia a fines del siglo XX.

En cambio, los migrantes del Ilford fueron reclutados bajo falsas promesas, sometidos a servidumbre por deudas y forzados a adaptarse sin apoyo institucional. Su historia, durante mucho tiempo excluida de la memoria nacional de Corea del Sur, plantea preguntas sobre qué migraciones se honran y cuáles se olvidan.

UNA HISTORIA OLVIDADA POR DOS NACIONES

México tampoco ha integrado plenamente la historia del trabajo coreano en su narrativa nacional. A diferencia de los relatos conocidos sobre trabajadores chinos en los ferrocarriles o agricultores japoneses en Baja California, el caso de los coreanos en régimen de servidumbre en Yucatán rara vez se enseña en las escuelas o se conmemora en fechas cívicas.

Esos colonos coreanos no llegaron como parte de una ola migratoria destinada a construir la nación, sino como mano de obra desechable para una economía basada exclusivamente en un solo cultivo. Su asimilación a las comunidades rurales fue gradual, muchas veces invisible, y marcada por las mismas jerarquías raciales y de clase que regían sobre los trabajadores indígenas.

Aun así, su presencia perdura 120 años después. En pueblos de Yucatán y Campeche, apellidos coreanos aparecen en los padrones electorales. En algunos hogares, fotografías antiguas y relatos orales aún circulan.

Y cada 4 de mayo, un pequeño grupo se reúne en Mérida para leer los nombres grabados en el monumento de granito, nombres que antes fueron omitidos en las historias de ambas naciones y que ahora se reclaman como parte de las dos.

Este aniversario no se trata solo de recordar un viaje en 1905. Se trata de reconocer una comunidad forjada por el abandono y la resistencia, por el engaño y la supervivencia.

Se trata de colocar a los coreanos mexicanos no en los márgenes de las narrativas de ninguno de los dos países, sino dentro de las historias entrelazadas de imperio, migración y reinvención cultural.

Para los descendientes de aquellos primeros 1,033 viajeros, ese reconocimiento llega con mucho retraso.

Correo Del Maestro, Inri (via Wikipedia), and Guillermo G. (via Shutterstock)

Isaac Trevik

Este artículo se basa en investigaciones históricas y análisis de Michelle Ha, “Decolonizing Migration Theory: Korean Indentured Labor Migration to Mexico as Case Study,” y Hea-Jin Park, “Dijeron que iba a levantar el dinero con la pala: A Brief Account of Early Korean Emigration to Mexico.”