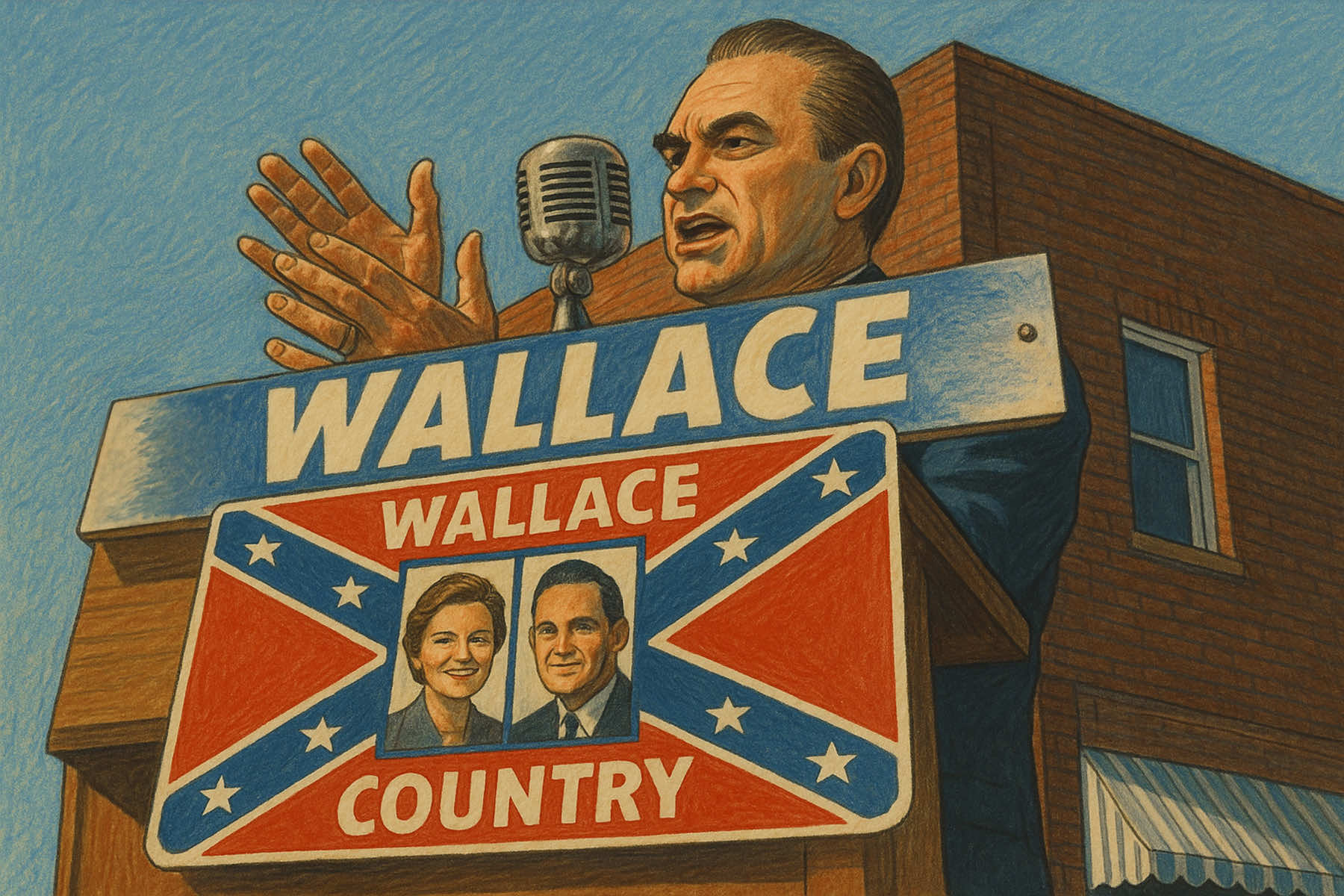

En abril de 1964, el gobernador de Alabama George Wallace se postuló en las primarias presidenciales demócratas de Wisconsin como un desafiante opositor al consenso liberal dominante.

Conocido a nivel nacional por su oposición a la desegregación y a los mandatos federales de derechos civiles, Wallace usó Wisconsin como un laboratorio político para probar si su mensaje radical —basado en los derechos de los estados, el antifederalismo y el resentimiento blanco— podía resonar fuera del Sur.

Su éxito sorprendente conmocionó al Partido Demócrata nacional y expuso grietas emergentes en la coalición del Nuevo Trato.

La decisión de Wallace de hacer campaña en Wisconsin parecía quijotesca al principio. No tenía organización local, ni respaldos, y enfrentaba a un electorado muy alejado del sur segregacionista. Pero Wallace creía que el descontento con la legislación de derechos civiles y la creciente desconfianza hacia la ingeniería social de Washington también se encontraba en pueblos sindicalizados del norte y condados agrícolas.

Enmarcó su campaña en temas como “ley y orden,” control local y oposición a lo que él llamaba extralimitación federal, evitando una retórica racial directa, pero dejando pocas dudas sobre sus implicaciones.

A pesar de ser etiquetado como un candidato de protesta, Wallace invirtió un esfuerzo serio en las primarias de Wisconsin. Movilizó una red improvisada de activistas conservadores, voluntarios locales y votantes de clase trabajadora que estaban molestos por los derechos civiles, la integración escolar y lo que percibían como elitismo liberal.

Su mensaje fue deliberadamente despojado de acento sureño. En cambio, apeló a preocupaciones del norte sobre impuestos, crimen y cambio social.

El apoyo a Wallace fue más fuerte en zonas obreras que atravesaban una transición demográfica. En condados como Racine, Kenosha y partes de Milwaukee, las comunidades blancas étnicas enfrentaban presiones por la integración en la vivienda y los cambios en la educación pública.

En pueblos pequeños y distritos rurales, agricultores y votantes independientes expresaban ansiedad por los cambios en las normas culturales y las políticas agrícolas federales. Wallace aprovechó esas frustraciones con una franqueza calculada.

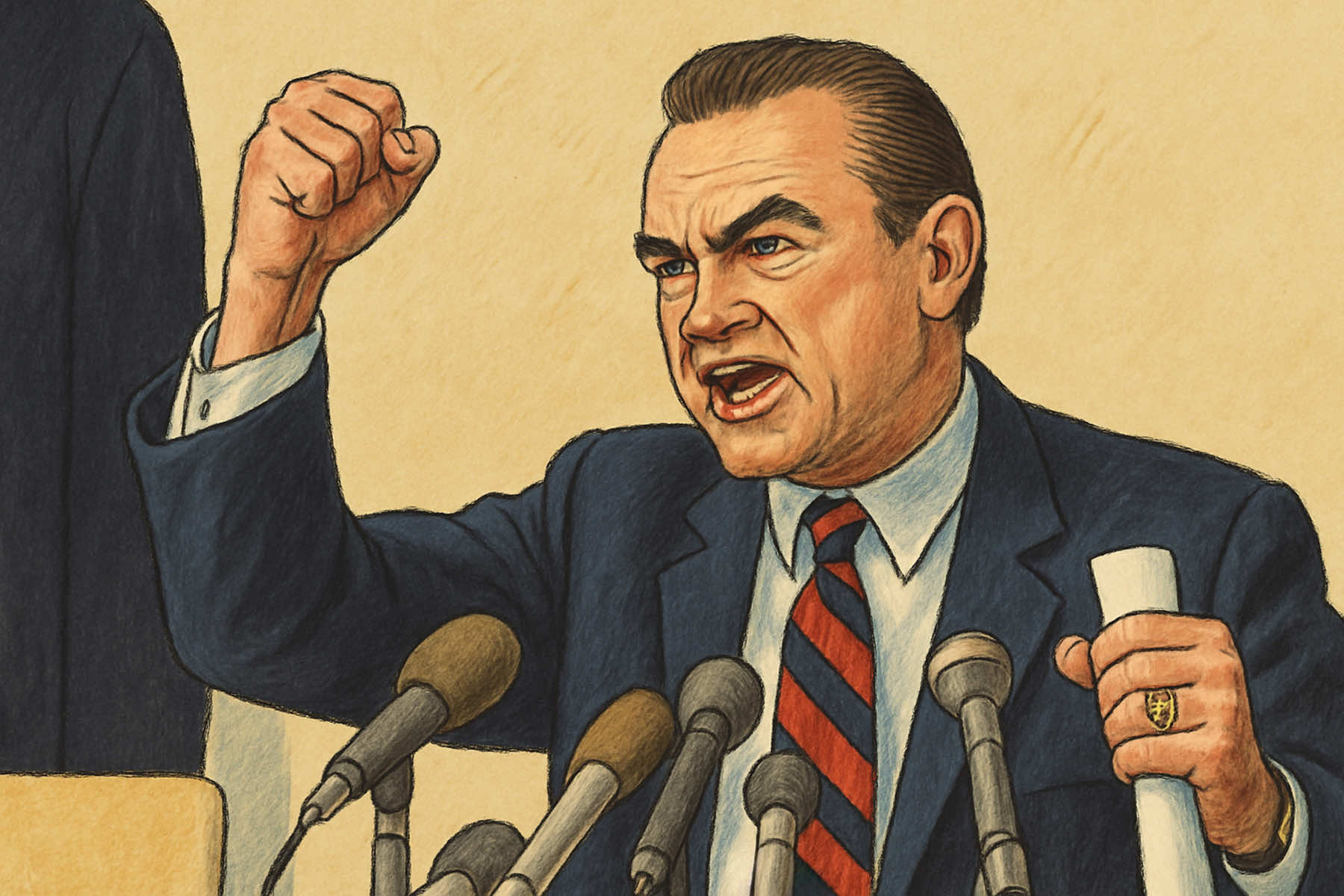

Hizo campaña de forma agresiva en todo el estado, organizando asambleas comunitarias, interviniendo en programas de radio y repitiendo temas que retrataban a Washington como distante, arrogante e indiferente ante la gente común. Acusó al gobierno federal de ignorar los derechos de los estados y de socavar la autoridad de las comunidades locales.

Aunque evitó declaraciones abiertamente racistas, sus advertencias sobre la “integración forzada” y los “experimentos sociales” eran claras en su significado.

Las primarias de Wisconsin se celebraron el 7 de abril de 1964. Wallace obtuvo más de un tercio del voto demócrata en todo el estado, superando el 40 por ciento en algunos condados industriales. En vecindarios fuertemente sindicalizados, superó las expectativas, atrayendo a votantes que antes apoyaban a candidatos liberales pero que ahora se sentían alienados por la postura del partido sobre los derechos civiles.

El mensaje de Wallace resonó especialmente en distritos donde los votantes blancos de clase trabajadora creían que sus intereses estaban siendo sacrificados en favor del avance de las minorías.

Aunque el presidente Lyndon B. Johnson seguía siendo la figura dominante en la contienda y finalmente ganó Wisconsin, el voto a Wallace sacudió a ambos partidos políticos. Los resultados demostraron que el resentimiento racial y el populismo conservador podían ganar terreno incluso en estados del norte tradicionalmente alineados con políticas liberales.

Para los líderes partidarios y estrategas políticos, los resultados en Wisconsin forzaron un ajuste de cuentas: la coalición del Nuevo Trato comenzaba a fracturarse bajo el peso de la reforma de derechos civiles y el cambio cultural.

La campaña de 1964 en Wisconsin fue un anticipo de un cambio nacional. Wallace reveló que un segmento del electorado, en particular los votantes blancos de clase trabajadora, estaba receptivo a un mensaje de reacción contra la transformación social acelerada.

Aunque enmarcó su campaña en principios constitucionales y en la libertad individual, el núcleo emocional de su mensaje residía en una profunda resistencia a los trastornos raciales y culturales de la época.

Wisconsin, a menudo vista como un bastión del progresismo, expuso sus propias vulnerabilidades. Muchos votantes que apoyaban políticas económicas liberales no se sentían plenamente identificados con el creciente énfasis del Partido Demócrata en la justicia racial.

La campaña de Wallace explotó esa brecha, apelando a sindicalistas, pequeños empresarios y conservadores rurales que se sentían desconectados de la dirección del partido.

Los resultados también pusieron en evidencia los límites de la lealtad partidaria tradicional. Votantes que durante años se habían identificado como demócratas ahora estaban dispuestos a cruzar líneas ideológicas cuando sentían que sus valores fundamentales estaban en peligro. Esta erosión de la disciplina partidaria tendría consecuencias duraderas, abriendo la puerta a futuros candidatos capaces de construir coaliciones interpartidistas basadas en la identidad cultural y racial.

En retrospectiva, el desempeño de Wallace en Wisconsin representó algo más que una protesta momentánea. Señaló el surgimiento de un nuevo vocabulario político, uno que sería refinado y reutilizado por políticos de ambos partidos durante las siguientes cinco décadas.

La campaña sirvió como caso de prueba para medir hasta dónde podían llegar los temas de resentimiento, ansiedad cultural y oposición a la autoridad federal. En 1964, llegaron mucho más lejos de lo que muchos esperaban.

Las lecciones de la campaña de Wallace en Wisconsin en 1964 no están confinadas al pasado. Las condiciones políticas que permitieron que un gobernador segregacionista de Alabama obtuviera más de un tercio de los votos en unas primarias demócratas del norte no desaparecieron con el fin de la era de los derechos civiles.

En cambio, evolucionaron hacia un fenómeno más amplio: la alineación de votantes blancos de clase trabajadora con políticas culturales conservadoras, a menudo en oposición a las políticas liberales que antes respaldaban en lo económico.

En las décadas posteriores a la campaña de Wallace, figuras políticas nacionales adoptaron elementos de su mensaje mientras descartaban su carga racial más explícita. La “estrategia sureña” de Richard Nixon, los llamados de Ronald Reagan a la “mayoría silenciosa” e incluso la triangulación demócrata de los años 90 se alimentaron del mismo pozo de desafección que Wallace había aprovechado en Wisconsin.

La inseguridad económica, el cambio cultural y la desconfianza hacia la autoridad federal siguieron siendo poderosos motores para una porción considerable del electorado.

Wisconsin volvería a desempeñar un papel clave al ilustrar estas dinámicas. En 2010, la elección de Scott Walker como gobernador, impulsada por una reacción contra los sindicatos públicos y enmarcada en términos de equidad para los contribuyentes, reflejó los mismos llamados al resentimiento contra el supuesto exceso liberal que Wallace había articulado décadas antes.

En 2016, el éxito de Donald Trump en el estado subrayó aún más cómo votantes blancos sin estudios universitarios, muchos de ellos exdemócratas, podían ser movilizados con mensajes centrados en el nacionalismo, la identidad y el agravio económico.

El cambio en la identidad política de la clase trabajadora blanca de Wisconsin transformó el mapa electoral del estado. Condados que antes aseguraban victorias demócratas con alta participación sindical y políticas sociales liberales se convirtieron en territorios disputados o cambiaron de bando por completo.

Estos cambios no ocurrieron de la noche a la mañana, ni fueron inevitables. Pero las raíces de esa transformación pueden rastrearse hasta momentos como la campaña de Wallace en 1964, cuando las lealtades políticas tradicionales comenzaron a ser interrumpidas por una reacción cultural.

Entonces, como ahora, los candidatos suelen presentar las políticas sobre derechos civiles, inmigración y equidad social como amenazas de suma cero para la posición cultural o económica percibida de la mayoría.

Entonces, como ahora, las cuestiones de raza, clase e identidad convergen de formas que trascienden las etiquetas partidarias simples. Lo que Wallace reveló en Wisconsin no fue una anomalía, sino una reorganización de las dinámicas políticas basada en la emoción, el estatus y la ansiedad cultural.

Para estrategas políticos e historiadores, la lección clave de la campaña de Wallace es reconocer el momento en que la política de identidad eclipsa los debates tradicionales sobre políticas públicas. Wallace no ofrecía planes económicos detallados ni propuestas de política exterior. Ofrecía una sensación de desafío, una conexión emocional con votantes que se sentían burlados, desplazados o ignorados.

Esa estrategia sigue siendo efectiva hoy, especialmente en regiones que atraviesan transiciones demográficas o económicas. Otra lección está en el fracaso de las instituciones partidarias para anticipar o contrarrestar el atractivo de Wallace.

Los demócratas a nivel nacional en 1964 asumieron que la legislación de derechos civiles solo provocaría resistencia en el Sur. No estaban preparados para que la misma retórica resonara en sindicatos, comunidades agrícolas y pequeñas ciudades del Norte. Ese error de cálculo les costó no solo votos en una primaria, sino también la lealtad a largo plazo de sectores de su base.

La política contemporánea continúa enfrentando puntos ciegos similares. Ya sea la reacción de los votantes ante la política migratoria, la reforma del sistema penal o los debates sobre género y educación, los líderes partidarios a menudo malinterpretan cómo se sienten y discuten estos temas fuera de los centros urbanos.

La campaña de Wallace sugiere que los mensajes políticos no pueden elaborarse únicamente para audiencias élite o coaliciones activistas. También deben enfrentarse a los temores, resentimientos y aspiraciones de personas que sienten que su mundo está cambiando sin su consentimiento.

Wisconsin sigue siendo un termómetro de esta tensión. Sus votantes han oscilado entre candidatos progresistas y conservadores, a menudo dentro del mismo ciclo electoral. Esta volatilidad no es aleatoria; refleja una población aún dividida entre sus tradiciones progresistas y su susceptibilidad a los llamados populistas centrados en la preservación cultural.

Por cada avance en justicia racial o social, existe una contracorriente lista para resistir, a menudo con precedentes históricos profundos.

Wallace no ganó la presidencia. Pero en Wisconsin, ganó algo quizás más trascendental: la prueba de que una política basada en agravios podía movilizar a votantes blancos fuera del Sur.

Su campaña ofreció un anticipo de las coaliciones nacionales que remodelarían la política estadounidense durante décadas. Comprender ese momento es esencial no solo para explicar cómo los estadounidenses eligieron por segunda vez a Trump, sino para imaginar hacia dónde pueden dirigirse la política de identidad, la reacción y el sentido de pertenencia.

© Arte

Isaac Trevik (based on historical photos via AP)