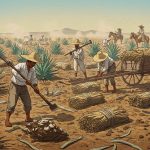

1905년 5월 4일, ‘일퍼드(Ilford)’라는 이름의 영국 화물선이 멕시코 유카탄 반도의 농장 노동을 위해 고용된 1,033명의 한국인을 태우고 살리나크루스 항에 도착했다. 이들 대부분은 멕시코에 대해 들어본 적도 없었고, 남녀노소 모두 자신들을 기다리고 있는 일이 어떤 것인지조차 몰랐다. 그러나 모두가 토지, 임금, 기회의 약속 아래 모집되었다.

하지만 유카탄의 에네켄 농장에서 이들을 맞이한 현실은 그 모든 약속과는 거리가 멀었다. 단기 해외 계약 노동으로 알려졌던 이 프로젝트는, 지정학적 조작과 제국주의 지배, 강제 노동 체계 속에서 장기적이고 가혹한 이주로 변모했다. 이 체계는 사실상 구금과 강요 속에서 작동했다.

이주민들은 자신들끼리 ‘애니깽’(Aenikkaengs, 애니깽)이라 불렀다. 그들은 수확을 위해 계약된 작물 ‘에네켄(henequén)’의 한국식 음역어였다. 이 이름은 필요와 망명 속에서 태어났고, 유카탄 강제 노동 수용소가 그들의 삶을 얼마나 깊게 규정했는지를 반영한다.

이들이 도착한 지 120주년이 되는 오늘, 후손들과 역사학자들은 이 이야기를 되찾기 위해 나서고 있다. 그것은 한국 디아스포라의 오래된 내러티브에 도전하며, 세계 이주를 형성한 식민 체계를 드러내기 위한 시도다.

인천에서 유카탄까지

1902년, 하와이 사탕수수 농장에서 일할 노동자들이 모집되면서 한국인의 대규모 해외 이주는 처음 시작되었다. 1905년에는 일본 제국의 이익을 보호하기 위해 하와이로의 이주가 제한되기 시작했다. 일본 당국은 일본 노동자들과의 경쟁을 우려했고, 미국 캘리포니아 내 반일 감정이 커지는 것을 경계했다.

이로 인해 일본 당국과 민간 이주 회사들은 한국인의 이주지를 미국령에서 다른 곳으로 우회시키려 했다. 그 대안으로 제시된 곳이 바로 멕시코였다.

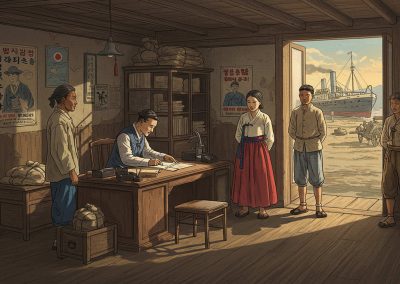

이 계획의 모집은 1903년에 설립된 일본 회사, 대륙식민합자회사(大陸殖民合資會社)가 주도했다. 회사 사장 히나타 데루타케와 서울 주재 직원 오바 칸이치는 1904년부터 영국계 노동 중개인 존(Juan) C. 마이어스와 협력해 한국인 노동자를 유카탄으로 보내는 작업을 시작했다.

모집 광고는 대한일보, 황성신문 등 한국 신문에 게재되었고, 멕시코는 이상향으로 묘사되었다. 광고는 농민들에게 무상 운송, 주택, 경작지, 의료, 자녀 교육, 계약 종료 후 귀국 비용을 약속했으며, 100페소의 보너스도 지급된다고 홍보했다.

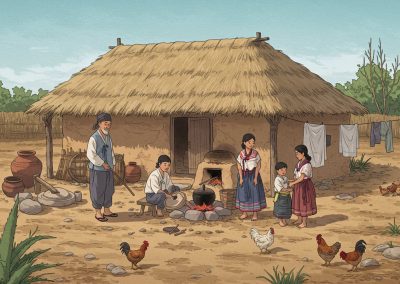

그러나 이 광고는 실제 노동 조건을 왜곡했다. 한국인들은 실제로는 에네켄(용설란, Agave fourcroydes)을 재배하는 단일작물 플랜테이션 경제에 들어가게 되었다. 이 시스템의 노동력은 주로 강제로 이주된 마야족과 야키족 원주민들로 구성되었고, 사실상 노예제에 가까웠다.

노동자의 사망률은 출생률을 상회했으며, ‘엔간체(enganche)’로 불리는 선불 채무 제도는 노동자들을 선지급 대출로 인해 농장주에게 법적으로 묶어두었다. 1911년의 한 관찰자는 유카탄으로 이송된 원주민 노동자의 3분의 2가 첫 해 안에 사망한다고 기록했다.

한편 대륙식민합자회사가 노동자를 확보하기 시작하면서 여권 문제가 또 다른 장애로 떠올랐다. 당시 한국인의 합법적인 해외 이주는 1902년에 대한제국의 승인을 받은 미국인 사업가 데이비드 W. 데슬러에게 독점적으로 허가된 상태였다.

일퍼드호에 탑승한 이들은 한국 정부의 공식 여권을 갖고 있지 않았다. 마이어스는 영국 여권 발급이 좌절되자 주한 프랑스 공사관에 협조를 요청했다. 프랑스 외교관 빅토르 콜랭 드 플랑시는 결국 이 단체에 여행 증명서를 발급해주었고, 1905년 4월 인천에서의 출국이 가능해졌다.

외교 관계 없는 식민 이주

이 이주가 특별했던 이유는 한국과 멕시코 사이에 직접적인 외교나 식민 지배 관계가 존재하지 않았다는 점에 있었다. 당시 대한제국은 이미 일본의 감시 하에 있었지만, 공식적인 병합은 1910년에 이르러서야 이루어졌다.

한편 멕시코는 한국과의 외교 관계가 전무했고, 한국인 노동자를 받은 경험도 없었다. 인천과 유카탄을 잇는 이 태평양 횡단 노동 이동은 양국 간 합의로 이루어진 것이 아니라, 제국주의적 전략의 교차점에서 가능해진 결과였다.

이러한 흐름에는 일본의 한국인 이주 통제 시도, 포르피리오 디아스 정권 하의 멕시코 노동력 부족, 그리고 선박용 밧줄 시장에서의 에네켄 수요가 포함되어 있었다.

한국인 노동자들은 두 개의 식민 체제 사이를 이동하게 되었다. 하나는 일본의 한국 병합을 통해 형식화된 제국주의이고, 다른 하나는 멕시코 플랜테이션식 식민 노동 체계였다.

이들은 식민 지배와 정착 기반 식민주의의 복합적 영향 하에 놓여 있었으며, 전통적인 제국과 식민지의 관계 틀로는 설명되지 않는 독특한 경험을 겪었다. 그들의 이주는 주류 이주 내러티브에서 통상적으로 다루는 ‘식민자’와 ‘피식민자’ 간의 이분법을 넘어서 있었다.

에네켄 농장에서 사라진 존재들

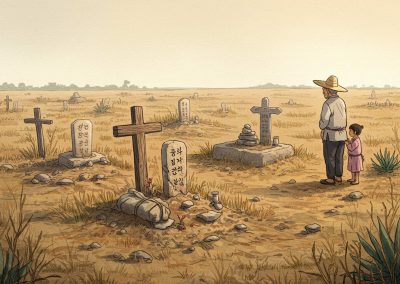

원래 노동 계약은 4~5년 기간으로 설정되어 있었다. 많은 노동자들은 돈을 모아 귀국할 수 있을 것이라 기대하며 멕시코에 도착했다. 하지만 1905년 11월의 을사늑약으로 외교 주권이 박탈되면서, 귀국의 가능성은 사실상 사라졌다.

일퍼드호가 도착한 지 불과 몇 개월 만에, 일본은 본격적으로 한국 병합 절차를 시작했다. 해외 한국인 기관들은 영사 보호를 상실했고, 이주민들은 국가 없는 존재로 남겨졌다.

1910년 멕시코 혁명의 시작은 이들의 처지를 더욱 불안정하게 만들었다. 에네켄 생산이 감소하고 폭력이 확산되면서, 처음 그들을 묶어두었던 플랜테이션 체계는 붕괴되기 시작했다. 하지만 그때까지 이미 많은 이들은 생존을 위한 새로운 삶에 정착한 상태였다.

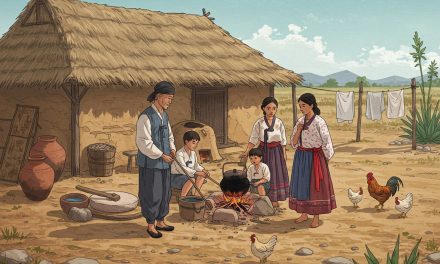

초기 한국인 정착민들과 그 자녀들에게 문화 보존은 어렵다 못해 거의 불가능한 일이었다. 유카탄 반도 전역의 농장에 흩어져 살던 그들은 지리적으로 고립된 채 살아갔다. 농장은 서로 수십 마일 떨어져 있었고, 한국어 학교, 신문, 교회는 존재하지 않았다.

현지 마야인 및 메스티소 주민들과의 혼인은 점점 증가했다. 문화적 동화는 축하 속에서가 아니라 생존을 위한 필연 속에서 일어났다. 많은 한국인들은 이름을 바꾸고 가톨릭 관습에 적응했으며, 살아남기 위해 멕시코 사회에 녹아들었다.

교육과 노동의 언어는 스페인어와 마야어였고, 사회생활은 가톨릭 중심으로 이루어졌다. 개종은 자발적일 때도 있었지만 강요되기도 했으며, 그와 함께 새로운 이름과 풍습, 그리고 조상으로부터 물려받은 관습의 점진적 소멸이 뒤따랐다. 한국의 명절은 지켜지지 않았고, 제사는 잊혔다.

이런 혼인에서 태어난 아이들은 대부분 스페인어나 유카텍 마야어만을 사용했고, 한국인의 정체성은 세대를 거치며 침묵 속으로 사라졌다. 그럼에도 불구하고, 일부 가족들 속에서는 가보나 구전으로 전해지는 기억을 통해 한국 유산의 실마리가 명맥을 유지했다.

몇몇 후손들은 조상들의 희미한 초상 사진을 간직하거나, 길고도 고된 항해, 지켜지지 않은 약속, 받지 못한 임금에 대한 단편적인 이야기를 전해 들었다. 어떤 가정에서는 한국 성씨가 남아 있었고, 언어나 관습은 잊혔어도 혈통은 이어졌다.

에네켄 농장에서 사라진 존재들

원래 노동 계약은 4~5년 기간으로 설정되어 있었다. 많은 노동자들은 돈을 모아 귀국할 수 있을 것이라 기대하며 멕시코에 도착했다. 하지만 1905년 11월의 을사늑약으로 외교 주권이 박탈되면서, 귀국의 가능성은 사실상 사라졌다.

일퍼드호가 도착한 지 불과 몇 개월 만에, 일본은 본격적으로 한국 병합 절차를 시작했다. 해외 한국인 기관들은 영사 보호를 상실했고, 이주민들은 국가 없는 존재로 남겨졌다.

1910년 멕시코 혁명의 시작은 이들의 처지를 더욱 불안정하게 만들었다. 에네켄 생산이 감소하고 폭력이 확산되면서, 처음 그들을 묶어두었던 플랜테이션 체계는 붕괴되기 시작했다. 하지만 그때까지 이미 많은 이들은 생존을 위한 새로운 삶에 정착한 상태였다.

초기 한국인 정착민들과 그 자녀들에게 문화 보존은 어렵다 못해 거의 불가능한 일이었다. 유카탄 반도 전역의 농장에 흩어져 살던 그들은 지리적으로 고립된 채 살아갔다. 농장은 서로 수십 마일 떨어져 있었고, 한국어 학교, 신문, 교회는 존재하지 않았다.

현지 마야인 및 메스티소 주민들과의 혼인은 점점 증가했다. 문화적 동화는 축하 속에서가 아니라 생존을 위한 필연 속에서 일어났다. 많은 한국인들은 이름을 바꾸고 가톨릭 관습에 적응했으며, 살아남기 위해 멕시코 사회에 녹아들었다.

교육과 노동의 언어는 스페인어와 마야어였고, 사회생활은 가톨릭 중심으로 이루어졌다. 개종은 자발적일 때도 있었지만 강요되기도 했으며, 그와 함께 새로운 이름과 풍습, 그리고 조상으로부터 물려받은 관습의 점진적 소멸이 뒤따랐다. 한국의 명절은 지켜지지 않았고, 제사는 잊혔다.

이런 혼인에서 태어난 아이들은 대부분 스페인어나 유카텍 마야어만을 사용했고, 한국인의 정체성은 세대를 거치며 침묵 속으로 사라졌다. 그럼에도 불구하고, 일부 가족들 속에서는 가보나 구전으로 전해지는 기억을 통해 한국 유산의 실마리가 명맥을 유지했다.

몇몇 후손들은 조상들의 희미한 초상 사진을 간직하거나, 길고도 고된 항해, 지켜지지 않은 약속, 받지 못한 임금에 대한 단편적인 이야기를 전해 들었다. 어떤 가정에서는 한국 성씨가 남아 있었고, 언어나 관습은 잊혔어도 혈통은 이어졌다.

양국 모두에게 잊힌 역사

멕시코 또한 한인 노동자들의 역사를 자국의 공식 역사에 온전히 통합하지 못하고 있다. 중국 철도 노동자나 바하칼리포르니아의 일본인 농민에 대한 이야기는 잘 알려져 있지만, 유카탄의 한인 계약 노동 역사는 학교에서 가르쳐지지도 않고, 국가 기념일로도 지정되지 않았다.

그들 — 초기 한국인 이주자들 — 은 국가 건설을 위한 이민 물결의 일부로 도착한 것이 아니라, 단일 작물 경제를 위한 소모성 노동력으로 도입되었다. 그들의 시골 공동체 정착은 점진적이고, 때로는 보이지 않는 방식으로 이루어졌으며, 이는 당시 원주민 노동을 지배했던 인종적·계급적 위계 속에서 전개되었다.

그럼에도 불구하고, 120년이 지난 지금도 그 존재는 남아 있다. 유카탄과 캄페체 전역의 마을들에서는 유권자 명부에 한국 성씨가 나타난다. 일부 가정에서는 오래된 흑백 사진과 구술 전승 이야기가 여전히 회자된다.

그리고 매년 5월 4일, 메리다의 그라나이트 기념비 앞에 사람들이 모여, 그 위에 새겨진 이름들을 하나씩 낭독한다. 과거에는 양국 모두의 역사에서 빠져 있었던 이름들이 이제는 두 나라 모두의 일부로 되찾아지고 있는 것이다.

이 기념일은 단순히 1905년의 항해를 기억하는 것이 아니다. 그것은 버려짐과 인내, 속임수와 생존 속에서 형성된 공동체를 인정하는 날이다.

그리고 한국계 멕시코인을 어느 한 나라의 주변부가 아닌, 제국과 이주, 문화 재창조의 교차 지점에서 바라보게 하는 날이기도 하다.

일퍼드호에 탑승했던 1,033명의 후손들에게 이 인정은 너무 오래 지연되어 왔다.

Correo Del Maestro, Inri (via Wikipedia), and Guillermo G. (via Shutterstock)

Isaac Trevik

이 기사는 Michelle Ha의 “Decolonizing Migration Theory: Korean Indentured Labor Migration to Mexico as Case Study” 와 Hea-Jin Park의 “Dijeron que iba a levantar el dinero con la pala: A Brief Account of Early Korean Emigration to Mexico” 에 수록된 역사적 연구와 분석을 바탕으로 작성되었습니다.